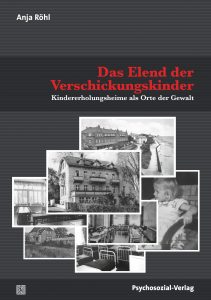

Das Elend der Verschickungskinder

Zwischen den 1950er und 1990er Jahren wurden in Westdeutschland zwischen acht und zwölf Millionen Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren auf kinderärztliches Anraten und auf Kosten der Krankenkassen ohne Eltern zur »Erholung« verschickt. Während der meist sechswöchigen Aufenthalte an der See, im Mittelgebirgsraum oder im Hochgebirge sollten die Kinder »aufgepäppelt« werden.

Zwischen den 1950er und 1990er Jahren wurden in Westdeutschland zwischen acht und zwölf Millionen Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren auf kinderärztliches Anraten und auf Kosten der Krankenkassen ohne Eltern zur »Erholung« verschickt. Während der meist sechswöchigen Aufenthalte an der See, im Mittelgebirgsraum oder im Hochgebirge sollten die Kinder »aufgepäppelt« werden.

Tatsächlich erlebten sie dort jedoch oft Unfassbares: Die institutionelle Gewalt, die sich hinter verschlossenen Türen ereignete, reichte von Demütigungen über physische Gewalt bis hin zu sexuellem Missbrauch. Betroffene leiden noch heute an den Folgen der erlittenen Traumata.

Anja Röhl gibt den Verschickungskindern eine Stimme und möchte die Träger ehemaliger Verschickungsheime in die Verantwortung nehmen. Sie zeigt, welches System hinter den Kinderkuren stand, und geht möglichen Ursachen für die dort herrschende Gewalt nach. Das Buch ist ein erster großer Schritt zur Aufarbeitung eines bisher unerforschten Bereichs westdeutscher Nachkriegsgeschichte und zur Anerkennung des Leids Betroffener.

Richtigstellung des Verlags:

In der aktuellen ersten Auflage des Buches »Das Elend der Verschickungskinder« von Anja Röhl geht die Autorin irrtümlich davon aus, dass es sich bei dem Kinderarzt Dr. med. Hans Kleinschmidt, ehemaliger Leiter der Kinderheilstätte Bad Dürrheim und Autor des Beitrags »Über die Durchführung von Kindererholungs- und Heilkuren« in dem von S. Folberth herausgegebenen Buch Kinderheime – Kinderheilstätten zugleich um den 1. Präsidenten der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Poliomyelitis handelt. Tatsächlich handelt es sich um zwei Kinderärzte mit gleichem Namen. Der Restauflage wird ein entsprechender Erratumszettel beigelegt und der Fehler wird in einer zukünftigen Auflage des Buches behoben.

Autorin

Anja Röhl machte das Trauma der Verschickungskinder 2019 in der breiten Öffentlichkeit publik. Als Betroffene gründete die Sonderpädagogin und Autorin 2019 mit anderen ehemaligen Verschickungskindern die Initiative Verschickungskinder (www.verschickungsheime.de). Sie hält Vorträge zum Thema und sammelt seit Jahren Betroffenenberichte. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen Frühpädagogik, institutionelle Gewalt und transgenerationale Weitergabe von NS-Erziehung. Zuletzt erschien von ihr 2013 das Buch Die Frau meines Vaters. Erinnerungen an Ulrike.

Das Elend der Verschickungskinder

Autorin: Anja Röhl

305 Seiten, Broschur

Psychosozial-Verlag

Euro 29,90 (D)

ISBN 978-3-8379-3053-5